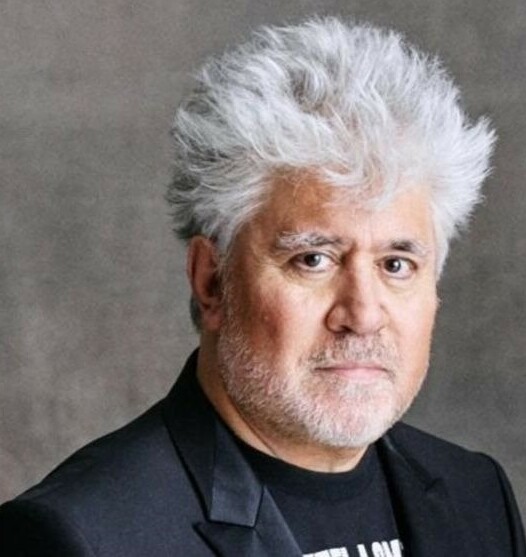

El cine de Almodóvar, una aproximación (1ª Parte)

Durante la elaboración del análisis de Dolor y gloria (Pedro Almodóvar, 2019), publicado en el Rincón de los expertos hace unas pocas semanas, surgió la posibilidad de llevar a cabo un somero estudio sobre la obra completa de Pedro Almodóvar, que diese cuenta del periplo creativo e industrial del cineasta español desde su primera película, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) hasta su más reciente trabajo, el cortometraje La voz humana (2020). Partiendo de esta intención, en las siguientes líneas se analizará un primer tramo de su ya larga filmografía que alcanzaría desde su mentada opera prima hasta Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) la primera de las muchas de sus películas que han obtenido repercusión internacional.

Punto de inflexión que, en paralelo, significó también un importante cambio tanto en materia de producción y distribución como, en consecuencia, también en posibilidades creativas. Un crecimiento artístico, parejo como decíamos a una creciente aceptación por parte de público y crítica no carente -pese a todo- de irregularidades, cuya coherencia guarda una estrecha relación con muchos de los rasgos personales del propio Almodóvar, y que no podemos sino contemplar como uno de los manantiales de los que ha bebido, y a buen seguro beberá, su universo creativo.

Apuntes biográficos [1]

Pedro Almodóvar nació el 25 de septiembre de 1951, en plena dictadura franquista, en Calzada de Calatrava (en la castellana Ciudad Real) en el seno de una familia socioeconómicamente a caballo entre la clase media y la baja y que, como tantas otras en aquel entonces, subsistía trabajando el campo. Un entorno rural omnipresente en las infancias (las reales y las reconstruidas desde el recuerdo) de la práctica totalidad de los y las protagonistas de su cine, que cuenta con una fuerte presencia femenina y matriarcal en el hogar, y del que la familia Almodóvar emigró a Cáceres cuando el futuro cineasta tenía ocho años. Su talento para el canto le permitió formar parte del Coro del Colegio Franciscano de Cáceres, lo que, a su vez, y en una de las pocas salidas que tenían los hijos de las clases más desfavorecidas para acceder a los estudios superiores, le deparó una beca estudiantil con la que pudo cursar el Bachillerato. Una vez terminados sus estudios, Almodóvar se trasladó a Madrid junto a su hermano Agustín, descubriendo ambos una realidad más libre a todos los niveles -la de los últimos años del régimen dictatorial- que la que habían experimentado hasta el momento durante su infancia y adolescencia. Estamos en 1969 y, tras un viaje de ida y vuelta a un mucho más liberal Londres, Almodóvar entra en contacto con los universos culturales, sexuales y creativos que bullen en la capital española. Entre ellos, como no, se encuentra el cine, en el que comienza a hacer sus pinitos -de forma autodidacta- con una cámara Súper 8 con la que rueda algunos cortometrajes mientras oposita a un puesto en la Compañía Telefónica que le permitirá subsistir económicamente sin por ello tener que dejar de lado sus aspiraciones creativas.

Durante esos años de aperturismo cultural, político y sexual que sucedieron a la muerte del caudillo Francisco Franco en 1975, Almodóvar rueda su primer cortometraje oficial, Muerte en la Carretera (1976), y posteriormente Folle… folle… ¡Fólleme, Tim! (1978) y Salomé (1978), trabaja como extra para producciones cinematográficas y teatrales, medio en el que fue parte del grupo Los Gallardos, crea el personaje de Patty Diphusa y actúa y compone musicalmente con Fabio MacNamara en el Rock-Ola madrileño. Un lugar en el que conoce a la variopinta fauna nocturna del Madrid de entonces, reflejada en incontables ocasiones a lo largo de una carrera en el campo del largometraje que empezó como testimonio de la llamada (y controvertida) Movida madrileña para propios -con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón- y extraños, con Mujeres al borde de un ataque de nervios y acabó convirtiéndose en uno de los creadores más icónicos e internacionalmente reconocidos de la España de finales del siglo XX. Pero vayamos por partes.

[1] Holguín, A. (2006). Pedro Almodóvar. Madrid: Catedra.

De la Movida madrileña a la internacionalización de los Premios Oscar (1980-1988)

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)

La primera película de Pedro Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón ha hecho correr ríos de tinta desde el momento de su estreno, convirtiéndose, desde la perspectiva actual, en una película de culto retrospectivo, muy deudora del lugar que ocupa en la filmografía de su realizador e inevitablemente hija de su tiempo. Una ópera prima cuyas deficiencias de forma, tales como una planificación prácticamente inexistente, un sonido directo difícilmente audible o un guion más centrado en el escándalo que en el desarrollo de su carnavalesca trama y personajes, devienen ambivalentes valores fílmicos siempre que la película se contemple desde una óptica poco o nada ortodoxa y en cualquier caso alejada de cualquier tipo de academicismo. Y es que, haciendo de sus faltas virtud, esta película de 1980 es una premeditadamente liberada de corsés cinematográficos tradicionales y orgullosa de su capacidad para escandalizar y rehuir prácticamente cualquier llamada al recato, ya sea este moral o cinematográfico.

En cualquier caso, y más allá de algunos apuntes socioculturales que se dirían destinados a reafirmar este gozoso corte de mangas al pasado más inmediato que a establecer un retrato de calado, esta historia de tres amigas -las Pepi (Carmen Maura), Luci (Eva Silva) y Bom (Alaska, cuyo grupo compuso la banda sonora de la película) del título- que viven desacomplejadamente según los principios de La Movida hasta que una de ellas es violada por su marido policía (Félix Rotaeta), ya contiene algunos de los tropos que el cineasta irá desarrollando en su carrera posterior. A saber: una protagonismo mayoritariamente femenino, encarnado por un plantel de actrices que sería recurrente en su carrera posterior, una encomiable falta de complejos a la hora de plasmar la sexualidad de sus personajes, su abrazo a una estética y sensibilidad pop capaz de reciclar no pocas referencias para reintegrarlas mediante el kistch en un contexto (aquí fílmico) completamente ajeno al original, el peso de la tradición (social y/o personal) como flagelo y motor vital, o la obsesión, en esta ocasión un tanto distante por el descacharrante humor de la propuesta, por las relaciones sentimentales tormentosas.

La película fue producida por Figaro Films y distribuida por Plata Producciones, Vértice Films y Cinema i Televisió con un éxito que según el Instituto de Ciencias Audiovisuales (ICAA) se tradujo en unos 215 mil espectadores y una recaudación aproximada de 275 mil euros. Hecho que provocó que, solo dos años más tarde, Almodóvar estrenara su segunda y no menos cómplice película.

Laberinto de pasiones (1982)

Rizo (Imanol Arias), es el hijo de un emperador árabe, es un joven que solaza su sexualidad y ganas de juerga en las noches del Madrid de los ochenta hasta que conoce a la ninfómana punk Sexilia (Cecilia Roth), con quien vivirá un romance rodeado por una fauna de personajes a cuál más deliberadamente peculiar. Una narración por completo errática, quizás fruto de tratarse de un guion escrito a cuatro manos entre Almodóvar y Terry Mannox, pero que quizás por ello ha sido considerado como capaz de establecer un retrato (mucho más deudor del astracán que del esperpento) de una parte de la sociedad madrileña de entonces, la convierte en una especie de prolongación temática y formal, a todas luces demasiado larga, de las carencias técnicas y el anárquico espíritu de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Y lo es tanto por la voluntad de escandalizar a todos aquellos que no asuman la personalidad de la propuesta como en su condición de ocasionalmente divertido testimonio de una forma de ser y hacer propio de su época.

En esta ocasión, la producción corrió a cargo de Alphaville, y la película fue distribuida en salas por Cinemussy, atrayendo a unos 360 mil espectadores y recaudando unos 600 mil euros según cifras del ICAA. Una nueva refutación de las capacidades de Almodóvar para conectar con el público, que le permitió dar un primer paso hacia una consideración más personal de su aún incipiente filmografía.

Entre tinieblas (1983)

Entre tinieblas está considerada, y con justicia, como un primer y temprano punto de giro en la carrera de Pedro Almodóvar. La película narra el día a día de un convento habitado por un grupo de monjas cuyos nombres van desde Sor Rata de Callejón (Chus Lampreave) hasta Sor Perdida (Carmen Maura), que se afanan en recuperar las almas perdidas de los drogodependientes y ladrones de poca monta que caen más o menos arrepentidos a sus pies. Una trama que bascula entre la comedia y, por primera vez en el cine de Almodóvar, también con el drama y que pese a no pocas irregularidades encuentra un raro (y no siempre logrado) punto de equilibrio en un tono general marcadamente kitsch.

Formalmente más ortodoxa que sus dos filmes precedentes, pero no exenta de una voluntad de escandalizar que en todo caso resulta dramática y moralmente más fundamentada que en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón o Laberinto de pasiones, Entre tinieblas inaugura un tono más grave en la carrera de su director, capaz de alternar muchos de los elementos presentes en sus trabajos previos con un desarrollo un tanto más académico, pero no por ello previsible o narrativamente menos deslavazada.

Entre tinieblas fue producida por Tesauro y distribuida por Alta Films, Producción Cinematográfica Española y Empatía Media. Y pese a la existencia de imágenes tan polémicas como la de Sor Rata de Callejón inyectándose heroína, Almodóvar prosiguió con Entre tinieblas su ascenso en recaudación, de 695 mil euros, y afluencia a salas, con cerca de 455 mil espectadores según cifras del ICAA, asentando la peculiar comunión entre melodrama (social) y esperpento pop que se convertiría en uno de sus rasgos cinematográficos más reconocibles.

¿Qué hecho yo para merecer esto? (1984)

Convertida, por derecho propio, en la película narrativa y temáticamente más asequible de las dirigidas por Almodóvar hasta entonces, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? condensa, en gran medida no ya los temas más recurrentes en su filmografía si no el tono y ordenamiento formal que harían de lo almodovariano un adjetivo más o menos reconocible para el gran público. El protagonismo femenino, ya presente en casi todos sus trabajos previos, y su utilización para la denuncia, no exenta de un desopilante sentido del humor, del machismo de al menos una parte de la sociedad española que parece haber heredado muchos rasgos dictatoriales que se desearían olvidados. Elementos, todos ellos, que cristalizan en un armonioso pastiche referencial (de John Waters a Alfred Hitchcock, pasando por Douglas Sirk) en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? como nunca antes en su cine.

El resultado es una de sus más películas más frescas, y quizás la primera en las que uno de sus temas fundamentales, el del deseo, se convierte, más que en el motor que mueve a algunos de sus personajes, en el vector por el que desarrolla el filme en su totalidad. Curiosamente, y pese a gozar de un mucho mayor equilibrio entre sus componentes que en sus tres películas anteriores, el número de espectadores que acudieron a salas a ver esta producción de Tesauro y Kaktus Producciones Cinematografic, distribuida por Producción Cinematográfica Española y Empatía Media, fue menor al de Entre tinieblas, quedando en 424 mil, dando como resultado una recaudación de 705 mil euros, según cifras recogidas por el ICAA.

Matador (1986)

Pero los relativamente buenos resultados de taquilla obtenidos por ¿Qué he hecho yo para merecer esto? no impidieron que en su siguiente trabajo Almodóvar diese todo un paso en firme hacia un futuro creativo aparentemente sólido… aunque esta su siguiente película pueda ser vista hoy como un tropezón creativo, que a pesar de todo resulta harto coherente desde una perspectiva autoral. Con muchas de sus constantes prácticamente a flor de piel, con el sexo y la muerte (y una fascinación morbosa y casi religiosa por ambas pulsiones, juntas y por separado) a la cabeza, Matador parece planteada desde la emoción y el impulso, motores de un deseo entendido aquí como el resultado del acto de mirar con mucho en común con el del visionado de una película.

Un conjunto de buenas y hasta apasionantes intenciones plasmadas en un guion co-escrito a cuatro manos por Almodóvar y Jesús Ferrero que no se traducen en una película del todo satisfactoria. Su trama, que gira alrededor de la tormentosa relación que mantienen un ex torero (Nacho Martínez) que asesina mujeres para solazar su retirada de los ruedos y una abogada penalista (Assumpta Serna), que le admira hasta el punto de imitar sus métodos taurinos para sus homicidios particulares, queda un tanto asfixiada por un tono grave cuya atmósfera, voluntariosamente pictórica y opresiva, no siempre cuaja, lastrando el potencial alcance de esta, a pesar de todo, muy valiente propuesta.

Una valentía, producida y distribuida por X Y Z Desarrollos que, según el ICAA, se saldó con 415 mil espectadores y aproximadamente 710 mil euros de recaudación, y cuyo irregular resultado y acogida (y que se saldó pese a todo con una nominación al Goya al Mejor actor de reparto para Antonio Banderas) promovió la creación de la productora El Deseo por parte del cineasta y su hermano Agustín en aquel 1986… y abriéndose así las puertas a una libertad creativa que no tardaría en dar sus frutos.

La ley del deseo (1987)

La primera de las producciones emprendidas por la flamante El Deseo (en colaboración mayoritaria con LaurenFilms, igualmente distribuidora junto a Empatía Media) fue, precisamente, una de las más brillantes y descarnadas películas firmadas por Almodóvar. La ley del deseo es, además, la primera película de Almodóvar subvencionada por el Ministerio de Cultura, con la colaboración del I.M.A.D.E. de la Comunidad de Madrid. El sexto filme del director narra la historia de un cineasta (interpretado por Eusebio Poncela) en la cima de su popularidad, pero que sin embargo pasa por un difícil tránsito familiar que acaba estallando cuando, aún manteniendo una conflictiva relación con Juan (Miguel Molina) se enamora tórridamente de Antonio (Antonio Banderas).

Pocas veces en el cine de Pedro Almodóvar los elementos más potencialmente escandalosos de sus películas han encontrado un mejor eco en los conflictos personales de los personajes que las habitan como, en este caso, almas en pena. Co-protagonizada por Carmen Maura y Bibi Andersen, La ley del deseo retoma y depura algunos de los aspectos más interesantes de la anterior y fallida Matador para brindar una película casi desprovista por completo del distanciamiento pop de gran parte de la filmografía previa de Almodovar, logrando un melodrama tan altisonante como arrebatador.

Una película con no pocos paralelismos con Dolor y gloria -y que incluye una parte de La voz humana escrito por Jean Cocteau y que ha servido de base para su último y homónimo cortometraje- que deparó a Almodóvar un Premio Nueva Generación de la Asociación de Críticos de Los Ángeles y, según datos del ICAA, y a la película 780 mil espectadores y cerca de 1,5 millones de euros de recaudación en la mayor afluencia a salas lograda por el cine de su director hasta ese momento.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Igualmente co-producida por El Deseo y LaurenFilms (ambas también distribuidoras, junto a Warner Bros Entertainment España y Empatía Media), en un porcentaje del 70 y el 30% respectivamente, subvencionada por el Ministerio de Cultura y con una Ayuda a la Conservación de Negativos y soportes originales, Mujeres al borde de un ataque de nervios fue también la primera película de Almodóvar en recibir la calificación de “Apta para todos los públicos”. Y, en sentido estricto, así fue: Mujeres al borde de un ataque de nervios retoma la vertiente más puramente lúdica de Almodóvar (dejada de lado en sus dos anteriores filmes), pero lo hace con un pulso firme y una narrativa férreamente controlada, lejos de los abrazos a la anarquía formal y argumental propios de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón o Laberinto de pasiones, pese a reflejarse a conciencia en sus tramas repletas de personajes y equívocos y una sensibilidad, de nuevo, puramente pop.

Un pastiche en definitiva, que tanto bebe del cine negro más o menos clásico como de la comedia screwball o el esperpento, y que funciona a ritmo endiablado gracias, en parte, a una muy depurada puesta en escena (con una magnífica fotografía firmada por José Luís Alcaine) una excelente dirección de actrices y a un tono que pese a su poso dramático consigue vehicularse a través de un sentido del humor capaz de reinterpretar en clave ligera y efectivamente para todos los públicos muchas de las pulsiones presentes en los más virulentos trabajos anteriores de su realizador.

O así lo entendieron la friolera de 3 millones 347 mil espectadores, solo en España, que, más allá de hacer posible los alrededor 7 millones euros de recaudación en taquilla según el ICAA, popularizaron definitivamente el nombre de Pedro Almodóvar en suelo español mientras la Academia del Cine le entregaba 5 premios Goya (entre ellos a Mejor película y actriz, pero no a director) y la presentaba como candidata (y finalmente nominada) al Oscar de la Academia a Mejor película en lengua no inglesa y en los Globos de Oro. Mujeres al borde de un ataque de nervios fue premiada como la Mejor película de habla no inglesa en los BAFTA y en los Círculos de los críticos de Nueva York, alzándose también con el Premio al Mejor guion en el Festival de Venecia, al Mejor director extranjero en los Premios David di Donatello. Una muestra del valor que, fuera de las fronteras españolas, empezaba a recabar el nombre de Almodóvar.

Conclusiones

Más allá de los juicios de valor que puedan ejercerse sobre esta primera parcela de su filmografía, resulta innegable que una de las bazas del cine de Almodóvar reside en su coherencia creativa. Una coherencia que, contemplada bajo el prisma de su éxito de taquilla se debe, además de a un universo cinematográfico propio y aún en expansión, a su capacidad de adaptación. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones y, en menor medida, Entre tinieblas probablemente deben sus respectivos éxitos de taquilla -relativos en términos absolutos pero nada despreciables teniendo en cuenta lo abrasivo de gran parte de sus elementos y lo amateur de gran parte de sus formas- a su complicidad para con un público que como el propio Almodóvar formaba parte de La Movida de la que estas tres películas fueron juez y parte, recogiendo algunas de las tensiones sociales y culturales propias de los inicios de la Transición española.

Es a partir de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, cuando el cine de Almodóvar parece profesionalizarse ni que sea en sus aspectos formales, accediendo a presupuestos mayores y a equipos técnicos con experiencia sin por ello desmerecer algunos de sus rasgos más característicos, que se ven igualmente normalizados por una narrativa más convencional y reconocible bajo preceptos (ocasionalmente) realistas, muchas veces a través del esperpento que busca acceder a un público más amplio que con películas anteriores. Una toma de conciencia que pasa por asumir el cine como forma de vida (y de expresión personal) que provoca que, tras ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Almodóvar se embarque en una de sus más arriesgadas (y fallidas) películas con Matador, cuyo relativo fracaso en términos comerciales y creativos se salda con el paso adelante que supuso la crucial fundación de su productora El Deseo, en 1986.

Bajo su paraguas, Almodóvar se erige en autor consciente de sí mismo, su universo y sus temáticas recurrentes, y se asienta comercial y creativamente en lo dramático -con la apasionante La ley del deseo- y lo cómico -con la exitosísima Mujeres al borde de un ataque de nervios- perfilando definitivamente su imagen pública como autor de éxito sin abandonar su peculiar concepción del cine. Es entre estas dos últimas películas, que no por casualidad son también las primeras en contar con el apoyo de subvenciones estatales en la carrera de Almodóvar, y sobre todo con el éxito de la segunda (que no en vano es distribuida por Warner Bros. Entertainment, la primera major de carácter internacional de su carrera) con la que nace la “marca” Almodóvar, certificada por la asiduidad de Juan Gatti como diseñador de sus carteles a partir de Mujeres al borde de un ataque de nervios y prácticamente sin interrupción hasta la muy posterior Los abrazos rotos (2009). Una marca capaz de aunar su ya para entonces innegable autoría con el impulso, paralelo, de crecer industrialmente para poder preservar tanto su libertad como su ambición creativa. Y todo, casualmente o no, en un momento histórico en el que La Movida ya daba sus últimos coletazos y la complicidad con el público que iba sumando película tras película iba ampliando su base hasta convertirse en un fenómeno cultural de alcance mucho más transversal que en sus inicios... pero que aún tardaría en obtener el respaldo académico nacional que no conseguiría hasta mucho después.

Noviembre de 2020