Dolor y Gloria

Reflejos de Almodóvar

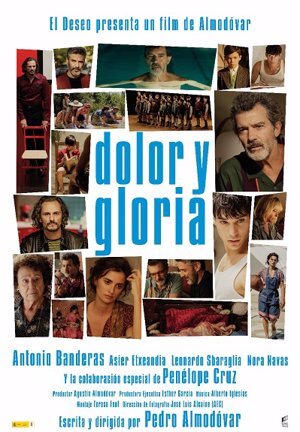

Salvador Mallo (Antonio Banderas) es un director y guionista cinematográfico en crisis. Achacado por incontables dolores físicos y mentales, algunos con causas reales y otros fruto de una mala relación con sus demonios interiores, este reputado cineasta español afincado en Madrid recibe la invitación de presentar en la Filmoteca de la ciudad la remasterización de una de sus películas menos valoradas en el momento de su estreno: Sabor: Una película maldita, dentro de una carrera de reputación crítica y repercusión internacional creciente, que se ha visto revalorizada a lo largo de los treinta y dos años que separan su estreno en salas del presente por el que mora este embellecido sosías de Pedro Almodóvar en el que es, por ahora, su último largometraje y también uno de los más celebrados de toda su ya abultada carrera: Dolor y gloria (2019).

Planteada como una confesión ficcional, en la que las fronteras entre lo que fue real y su recreación a través de la memoria se diluyen en un todo fílmico de intenso poso autobiográfico, Dolor y gloria parte de un curioso juego de espejos entre persona y personaje en el que no faltan ni algunas experiencias vitales de Almodóvar ni tampoco guiños hacia su totémica condición, no exenta de controversia, dentro de la cultura española de la Transición. Una carrera que, desde las modestas posibilidades del Rincón de los Expertos, nos proponemos abordar en una serie de artículos sobre la filmografía construida por Pedro Almodóvar a lo largo de las últimas décadas comenzando, precisamente, por su última y más celebrada película.

La insoportable levedad del ser

En su libro Como acabar con la Contracultura. Una historia subterránea de España Jordi Costa prologaba su primer y muy somero acercamiento a la opera prima de Almodóvar, Pepi, Luci y Bom y otras chicas del montón (1980), con las siguientes palabras: “La ficción también tiene su inconsciente, en cuyo interior se esconden, en ocasiones, las huellas de un trauma” Pero ¿qué ocurre cuando es el propio inconsciente y traumas personales los que ocupan un lugar central en una ficción, una construcción consciente, cinematográfica en este caso? Ya sea a modo de bendición o como un mero guiño cómplice a la platea, el libro de Costa, publicado en 2018, aparece en las imágenes de Dolor y gloria como un regalo hecho por Mercedes (Nora Navas), la asistenta de Salvador, al director de Sabor en un instante de la película en el que éste se encuentra ya coqueteando con la heroína y rehaciendo, mediante constantes fugas mentales producidas tanto por el consumo de estupefacientes como a través de la creatividad propia y ajena, una infancia junto a su madre Jacinta (Penélope Cruz) quizás idealizada, pero que contiene ya las semillas de la vida y obra del futuro cineasta.

Correlación entre pasado y presente que deviene pilar fundamental del desarrollo narrativo de la película, en la que los diferentes niveles de realidad cohabitan con un grado de armonía y cohesión admirable. Dolor y gloria, funciona no tanto mediante una lógica causal como una más parecida a la de la consabida magdalena de Proust, en la que la memoria y el presente se invocan la una al otro del mismo modo en el que lo hacen realidad y representación, sea esta teatral, pictórica o, por supuesto, cinematográfica. Y lo hacen tanto para el personaje de Salvador, dentro de la ficción, como para el propio espectador de la película. Un grado de autoconciencia, muy reforzado por la ya comentada estructura confesional de Dolor y gloria como película, que por fortuna esquiva la autoindulgencia en la que muy fácilmente podría haber caído gracias a su contención tonal (de nuevo, y tal y como se desprende de algunos de los diálogos del filme, plenamente consciente) y a la capacidad de Almodóvar para explorar tanto su propio legado como las posibilidades que ofrece el lenguaje cinematográfico para lograrlo.

De esta forma, algunas de las similitudes existentes entre la biografía de Almodóvar y la de Salvador, convertido en un obvio y embellecido reflejo del director de Dolor y gloria gracias a la impresionante encarnación que hace de él Antonio Banderas, la fugaz presencia de algunos intérpretes habituales del cine del realizador como Cecilia Roth o Julieta Serrano, o la habitual paleta cromática (aquí bajo la magnífica dirección fotográfica de José Luis Alcaine) de la que hace gala el cine del realizador, identifican de forma insoslayable el cineasta de la ficción con su creador. Pero no hacen de esta una película que se relaciona con su público a través del guiño o la autocita, sino a través de un complejo entramado estructural. Estructura que se basa, entre otros recursos, en narraciones en off del protagonista sintetizando algunas de sus cuitas vitales, planos que tienen su eco en otros muy similares, en situaciones -con un nada gratuita fijación en planos despoblados que emulan composiciones visuales vacías- líneas temporales con aparentemente nada que ver, gestos como el del pequeño Salvador (Asier Flores) guiando la mano de Eduardo (César Vicente), que encala la casa cueva en la que el niño vive junto a sus padres mientras aprende a escribir, y de algún modo anunciando su rol de director cinematográfico (y de actores poco o nada satisfechos con el grado de control ejercido sobre sus creaciones), o elementos cromáticos y naturales (como el agua), que engarzan desde la rima una escena o nivel de realidad, con la siguiente sin que el resultado final resulte confuso ni engolado.

Probablemente, la escena que mejor ejemplifica esta sorprendentemente ligera naturaleza de cámaras ecos en Dolor y gloria sea también la más obvia. En ella, Alberto Crespo (Asier Etxeandia) -actor principal de Sabor con quien el cineasta rompió su amistad, descontento con su trabajo en aquel filme- da vida sobre un escenario al monólogo La adicción, escrito por Mallo. Un instante en el que además de rememorar a Federico (Leonardo Sbaraglia), uno de los amores de la vida de Salvador, junto al que protagonizará la escena más emotiva de la película, el personaje de Etxeandia se convierte, respecto al autor de La adicción, en lo que el personaje de Banderas es para el propio Almodóvar: un alter ego. Una correa de transmisión en la que personaje y autor se confunden a placer y sin remedio, para así poder exponerse a distancia ante sus espectadores bajo la cobertura que otorga la ficción quizás autobiográfica pero ficción (o, como se comenta en la película, autoficción) al fin y al cabo.

Salvador (y, por ello, presuntamente también Almodóvar) es un hombre en crisis debido a que es también, y sobre todo, un creador en crisis. Pero Dolor y gloria va un poco más allá, asumiendo que si la realidad y su plasmación artística se alimentan la una a la otra sin solución de continuidad, tal y como se ilustra en los abstractos títulos de crédito iniciales del filme, en los que un conjunto de formas a caballo entre lo pictórico y cadenas de ADN se confunden en un fondo caleidoscópico de abigarrados colores, tan afines a la filmografía previa del realizador como también a este su último largometraje, la aparente igualdad de condiciones entre lo vivido en privado y lo representado para un público, inherente a todo ejercicio confesional, se desequilibra en la película de Almodóvar en favor de la ficción.

El cine es visto desde Dolor y gloria como un arte elegido para reestablecer el orden y el sentido de una existencia que se contempla a sí misma bajo los fantasmas de la depresión, el miedo a la muerte, el desgaste físico, o el declive del deseo que acompañan la preferible pero inevitable entrada en la senectud. Quizás por eso, y ya sea en el pasado o en el presente, el consumo de drogas (no por nada equiparable en la película a la creatividad por su capacidad para despertar vivencias pasadas ¿y generar adicción?), el calor de antiguos amigos y amantes o el despertar a la sexualidad (que curiosamente se da bajo la mirada creativa de un primer e inconsciente objeto de deseo), se reconstruyen en pantalla tal y como Salvador, y Almodovar, parecen usarlas para justificarse en lo creativo y/o en lo personal. Esto es, con una contención alérgica al arrebato melodramático solo traicionada, en algún momento, por algunos de los pasajes de la partitura compuesta por Alberto Iglesias para la película. Un ejercicio de cine dentro del cine, muy destacable por su grado de depuración, que logra naturalizar la artificiosidad kitsch tan cara a la filmografía del director, y estilizar las diferencias existentes entre la infancia recordada, luminosa y blanca, y el presente de Salvador, quien malvive en un lujoso piso convertido en un museo por el que deambula a oscuras, insomne y preso de terribles migrañas.

Una vida, la de Salvador y también la de Almodovar, presa del inexorable paso del tiempo que busca detener a través del cine y las películas, que serán testigos de cómo cambia la mirada de los espectadores sin que ellas tengan que cambiar jamás… aunque el último plano de Dolor y gloria no deje espacio para tomar por real una reconstrucción que ya se sabe pura y embellecida ficción.

El Almodóvar más querido

Pocas, muy pocas películas de todas las que componen la filmografía almodovariana han alcanzado el grado de consenso logrado por Dolor y gloria. Acreedora de una subvención pública enmarcada en las Ayudas a la Producción de largometrajes valorada en 700.000 euros por parte del Ministerio de Cultura y Deportes del Gobierno de España, esta producción española fue producida por El Primer Deseo, A.I.E. y El Deseo D.A. S.L. en un 95% y un 5% respectivamente y distribuida en este país por Sony Pictures Entertainment Iberia, S.L.U. Desde su estreno, el 22 de marzo de 2019, ha recaudado aproximadamente 6 millones de euros solo en España gracias a la asistencia en las salas españolas de 960 mil espectadores.

Unas cifras más que considerables que han tenido su eco en otros países iberoamericanos en los que Dolor y gloria fue distribuida por Universal Pictures International, a excepción hecha de Portugal, donde lo fue por PRIS Audiovisuais. Según los datos recogidos por CINEBASE 5 de MRC hasta el 31 de diciembre de 2019, de todos estos países, y dejando de lado España (donde ha tenido un mayor éxito), es en Brasil donde el filme de Almodóvar ha acaparado una mayor afluencia a salas, con la asistencia de 227 mil espectadores en las 43 pantallas en las que se proyectó, por delante de México, donde a pesar de estrenarse en 101 pantallas acudieron 222 mil, o Argentina, donde con 68 pantallas contó, por su parte, con otros 172 mil. Una nada despreciable afluencia que se sucede en Portugal y Colombia, con 41 y 47 pantallas de proyección respectivamente, y que luego desciende (con el consiguiente descenso en la recaudación) en países como Chile, Perú, Urugay, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Nicaragua y Paraguay.

Pero este éxito rotundo de público vino, por una vez, acompañado por una no menos excelente acogida crítica a nivel internacional y también en su país de producción, donde incluso gustó a algunos de los detractores más habituales del cine pretérito de Almodóvar, destacando casi por unanimidad el trabajo interpretativo de Antonio Banderas. En consonancia, el paso de Dolor y gloria por palmareses y festivales nacionales e internacionales fue, y sigue siendo, impresionante. Durante el 2019 de su estreno, la película de Almodóvar se hizo con el Premio a la mejor interpretación masculina para Antonio Banderas en el Festival de Cannes y en los Premios del Cine Europeo, donde Dolor y gloria también se aupó con el Premio a la Mejor Dirección Artística para Antxón Gómez.

Ya en el 2020, el beneplácito de una amplia mayoría de la crítica especializada española se hizo patente con la entrega de los Premios Feroz a la Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion para Almodóvar, Mejor actor protagonista para Banderas, Mejor actriz de reparto para Julieta Serrano y Mejor música original para Alberto Iglesias. Los Premios Goya también alabaron la película, concediéndole el Premio a la Mejor película, dirección, guion, actor protagonista, actriz de reparto (de nuevo para Julieta Serrano), montaje (para Teresa Font) y música original. La película fue la apuesta española para los Premios Óscar, siendo nominada al Mejor largometraje internacional y también al Mejor actor principal. Más recientemente, Dolor y gloria ha sido ampliamente galardonada en la última ceremonia de los Premios Platino. En la presente edición, la película de Almodóvar ha acaparado los Premios a Mejor película Iberoamericana de ficción, dirección, guion, interpretación masculina, dirección de arte y música original. Además, el filme ha obtenido el galardón a la Mejor película iberoamericana en los Premios Ariel.

Toda una refutación del grado de incidencia del cine de Pedro Almodóvar, tanto en los países iberoamericanos como en el panorama internacional en general, que ha vuelto a quedar patente con la presentación en el pasado Festival de Cine de Venecia de La voz humana (2020), un cortometraje de 30 minutos de duración dirigido por el artífice de Dolor y gloria y protagonizado por la actriz Tilda Swinton, que ha cosechado no pocos aplausos. Mérito al que se ve añadido el hecho de que, pese a las dificultades que este formato suele encontrar de cara a su distribución, o del hecho de tratarse de la primera incursión del director en la lengua inglesa y por tanto obligadamente subtitulada para muchos espectadores, La voz humana será estrenada en salas… en una nueva prueba de la importancia y solvencia de Pedro Almodóvar en el cine actual.

Septiembre de 2020